Phénomène rare et fascinant, une nouvelle comète venue d’au-delà de notre système solaire attire l’attention des astronomes du monde entier.

Son passage offre une occasion unique de percer les mystères des objets interstellaires et de mieux comprendre la diversité des mondes qui peuplent la galaxie.

Sa trajectoire singulière, sa composition intrigante et les moyens exceptionnels mobilisés pour l’observer suscitent un engouement sans précédent.

View this post on Instagram

Cette visite éphémère soulève de nombreuses questions sur l’origine de ces voyageurs cosmiques et sur la place de notre propre système solaire dans l’immensité de l’Univers.

Découverte et origine interstellaire de 3I/ATLAS

Repérée pour la première fois le 1er juillet 2025 par le télescope ATLAS au Chili, la comète 3I/ATLAS intrigue la communauté scientifique par son origine hors du commun.

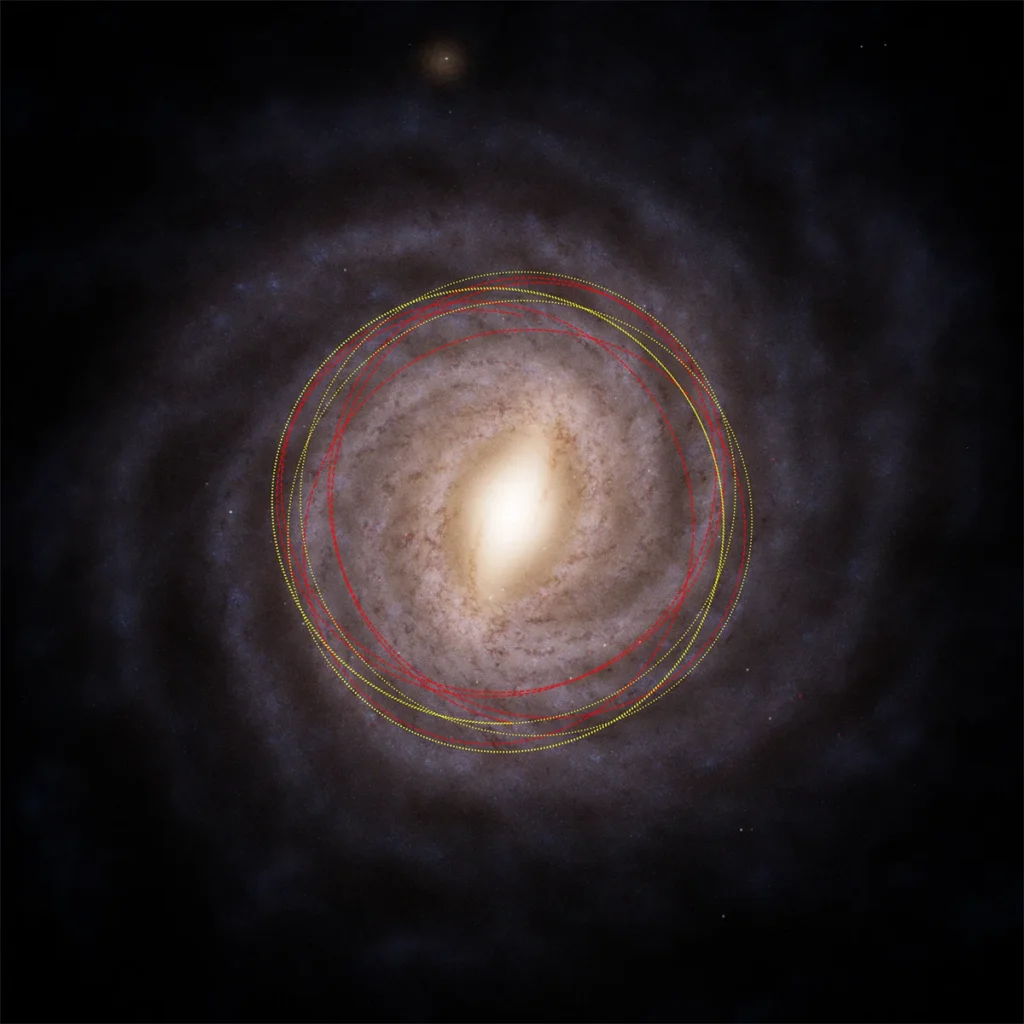

Troisième objet interstellaire jamais identifié, elle se distingue par une trajectoire hyperbolique et une excentricité record de 6,2, confirmant qu’elle ne provient pas du système solaire.

3I/ATLAS, likely a comet, was first detected by Chile’s ATLAS telescope on July 1, 2025, with pre-discovery images from mid-June. Now over 400 million miles from the Sun, it speeds at ~150,000 mph—nearly 4x faster than Voyager 1.Estimated 10–20 km (6–12 miles) wide, it features a… pic.twitter.com/pmEo0oOaEX

— Black Hole (@konstructivizm) October 5, 2025

Contrairement à 1I/ʻOumuamua et 2I/Borisov, 3I/ATLAS est bien plus massive et lumineuse, offrant une opportunité inédite d’étudier la matière venue d’autres étoiles.

Suivie par les plus grands instruments de la NASA, cette comète unique pourrait révolutionner notre compréhension des systèmes planétaires au-delà du Soleil.

Caractéristiques physiques et composition chimique

Les premières analyses révèlent que 3I/ATLAS possède un noyau estimé entre 440 mètres et 15 kilomètres de diamètre, enveloppé d’une coma et d’une queue déjà visibles alors qu’elle était encore loin du Soleil.

Sa luminosité exceptionnelle intrigue, car elle s’est activée bien au-delà de l’orbite de Jupiter, un comportement rare pour une comète.

Mais c’est surtout sa composition qui fascine : les observations du télescope James Webb indiquent un rapport glace de CO₂/glace d’eau de 8:1, l’un des plus élevés jamais mesurés.

Voir cette publication sur Instagram

Cette abondance de dioxyde de carbone suggère que 3I/ATLAS s’est formée dans un environnement radicalement différent, offrant un aperçu inédit des conditions chimiques d’autres systèmes stellaires.

Observations, missions et enjeux scientifiques

Pour percer les secrets de 3I/ATLAS, une mobilisation internationale d’instruments d’observation est en cours : télescopes spatiaux Hubble et James Webb, observatoires terrestres majeurs, ainsi que les sondes Juno et Mars Reconnaissance Orbiter.

Des campagnes d’observation intensives sont programmées lors de son passage près du Soleil et de Jupiter, afin d’analyser sa composition, son activité et son interaction avec le rayonnement solaire.

Ces données sont cruciales pour comparer 3I/ATLAS aux autres comètes interstellaires et affiner nos modèles de formation planétaire.

Voir cette publication sur Instagram

Toutefois, la vitesse extrême de la comète rend toute mission d’interception impossible, limitant l’étude à l’observation à distance et soulignant l’importance d’une détection précoce à l’avenir.

Trajectoire, sécurité et perspectives pour l’avenir

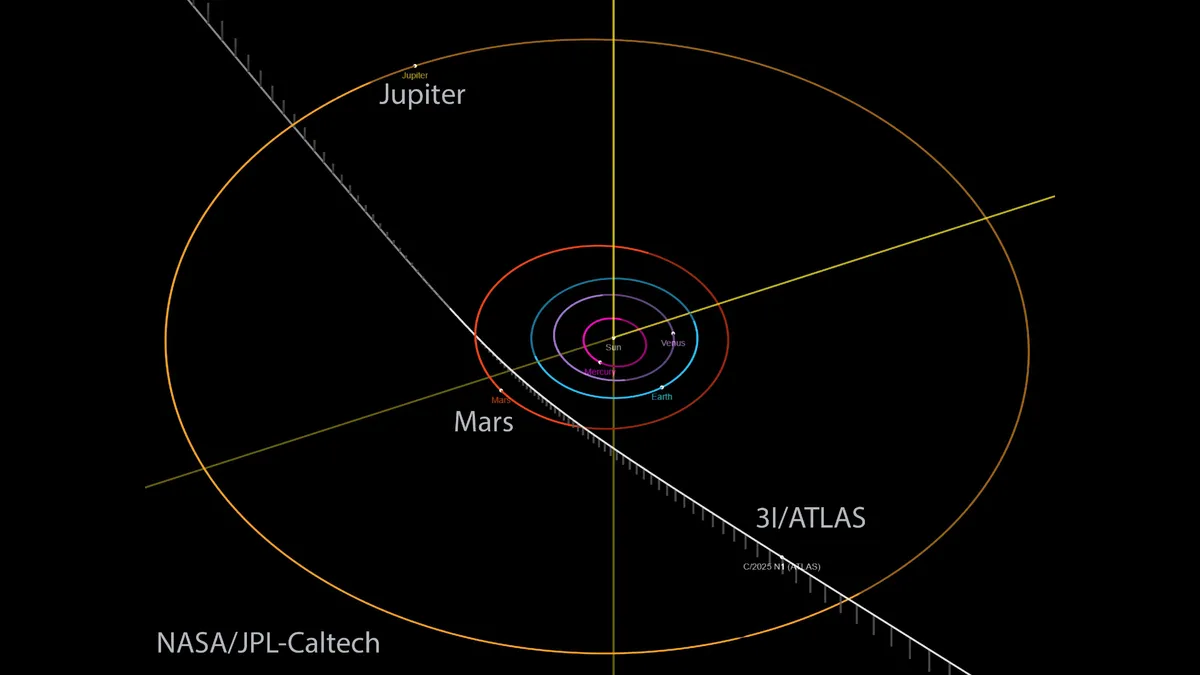

La comète 3I/ATLAS suivra une trajectoire hyperbolique, traversant le système solaire sans jamais s’en approcher dangereusement.

Son passage le plus proche de la Terre, prévu le 19 décembre 2025, se fera à environ 170 millions de kilomètres, bien au-delà de l’orbite de Mars, et son périhélie l’amènera à 210 millions de kilomètres du Soleil.

Aucun risque de collision n’est donc à craindre. L’essor de nouveaux observatoires, comme le Vera C. Rubin, promet de multiplier la détection d’objets interstellaires.

La diffusion rapide des données auprès du public et des chercheurs reste essentielle pour maximiser l’étude de ces visiteurs rares et mieux comprendre la diversité des mondes au-delà de notre système solaire.