Vénus fascine autant qu’elle intrigue, avec son atmosphère dense et ses paysages inaccessibles.

Longtemps restée mystérieuse, la planète jumelle de la Terre dévoile peu à peu ses secrets grâce à de nouveaux modèles scientifiques.

Les vents de surface, la dynamique de la poussière et les variations de température y jouent un rôle crucial, influençant à la fois le climat local et les défis des futures missions spatiales.

Comprendre ces phénomènes devient essentiel alors que les prochaines sondes s’apprêtent à explorer ce monde hostile, où chaque détail compte pour garantir la réussite des explorations à venir.

Les particularités de l’atmosphère et de la surface de Vénus

Vénus, souvent qualifiée de « sœur jumelle » de la Terre en raison de sa taille comparable, se distingue pourtant par des conditions extrêmes qui défient l’exploration spatiale.

Son atmosphère, composée à plus de 96 % de dioxyde de carbone et saturée d’épais nuages d’acide sulfurique, engendre une pression au sol 90 fois supérieure à celle de la Terre.

Venus is the second planet from the Sun, but it’s the hottest in the solar system! 🌡️

Venus’s high temperature is caused by its extremely thick carbon dioxide atmosphere. The Sun’s energy heats the planet to constant temperatures over 450 °C.

📸 NASA pic.twitter.com/SKQoERCAC1

— Canadian Space Agency (@csa_asc) April 18, 2024

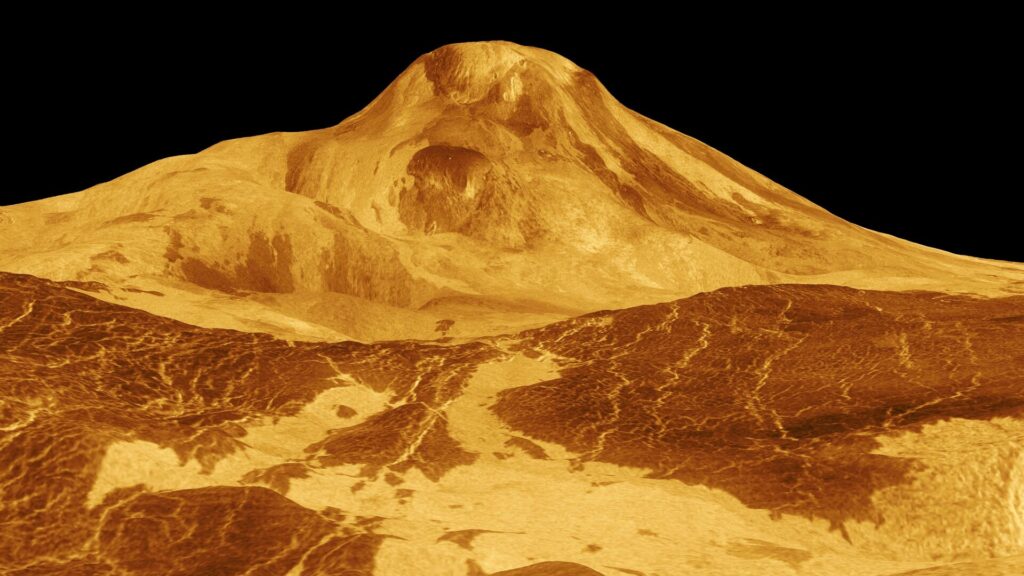

À la surface, la température dépasse 460°C, rendant impossible la présence d’eau liquide. Le relief, dominé par d’immenses plaines volcaniques, des plateaux et des montagnes, contraste avec l’absence de tectonique des plaques.

Ces conditions hostiles, associées à une atmosphère dense et corrosive, compliquent la conception des missions d’atterrissage et la compréhension des dynamiques de surface vénusiennes.

Un modèle inédit pour décrypter les vents et la poussière de Vénus

Le nouveau modèle développé par Maxence Lefèvre et son équipe s’appuie sur les rares données in situ des missions Venera et les images radar de Magellan pour simuler, pour la première fois, les variations régionales des vents et du transport de poussière à la surface de Vénus.

Contrairement aux approches globales antérieures, ce modèle distingue les effets locaux du relief, de l’albédo et de l’inertie thermique.

Les résultats révèlent que, malgré une vitesse moyenne des vents faible (environ 1 m/s), la densité exceptionnelle de l’atmosphère permet un transport fréquent et efficace des particules de poussière, notamment dans des zones comme Alpha Regio.

Cette dynamique, essentielle pour anticiper les risques pour les futures missions, souligne l’importance de la densité atmosphérique dans l’impact des vents vénusiens.

Dynamiques régionales : variations de température, vents et transport de poussière

Les dynamiques atmosphériques de Vénus varient fortement selon l’altitude et la latitude.

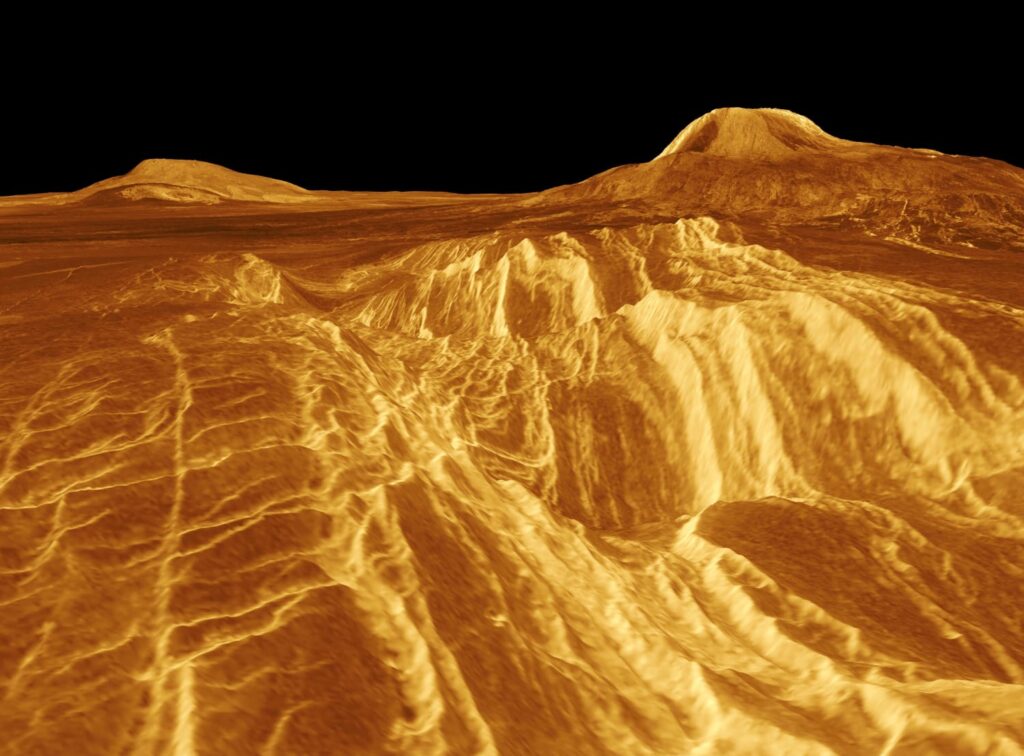

Sur les hauts plateaux comme Alpha Regio, les vents anabatiques diurnes et catabatiques nocturnes, accentués par le relief, limitent les écarts de température à moins de 1 K entre le jour et la nuit, contre 4 K dans les vastes plaines.

View this post on Instagram

Aux pôles, les vents catabatiques dominent, compensant le refroidissement constant.

Ces mouvements d’air favorisent le soulèvement et le transport de poussières, particulièrement dans les régions équatoriales surélevées où près de la moitié de la surface peut être balayée par des vents capables de mobiliser du sable fin.

Ainsi, l’altitude et la latitude conditionnent la formation de dépôts éoliens et la répartition des matériaux à la surface de Vénus.

Enjeux pour les futures missions et perspectives d’amélioration des modèles

Les prochaines missions vers Vénus, telles que DaVinci, Veritas et Envision, devront composer avec des risques accrus liés aux vents et à la poussière, notamment lors de l’atterrissage et pour la durabilité des instruments.

Les chercheurs soulignent la nécessité d’affiner les modèles actuels en intégrant des paramètres comme l’albédo, l’inertie thermique et l’absorption du CO₂, afin de mieux anticiper les conditions de surface.

L’acquisition de nouvelles données, via l’imagerie radar à haute résolution et des mesures in situ, est jugée cruciale pour réduire les incertitudes.

Ces avancées permettront d’optimiser la conception des sondes et d’accroître les chances de succès des futures explorations vénusiennes.